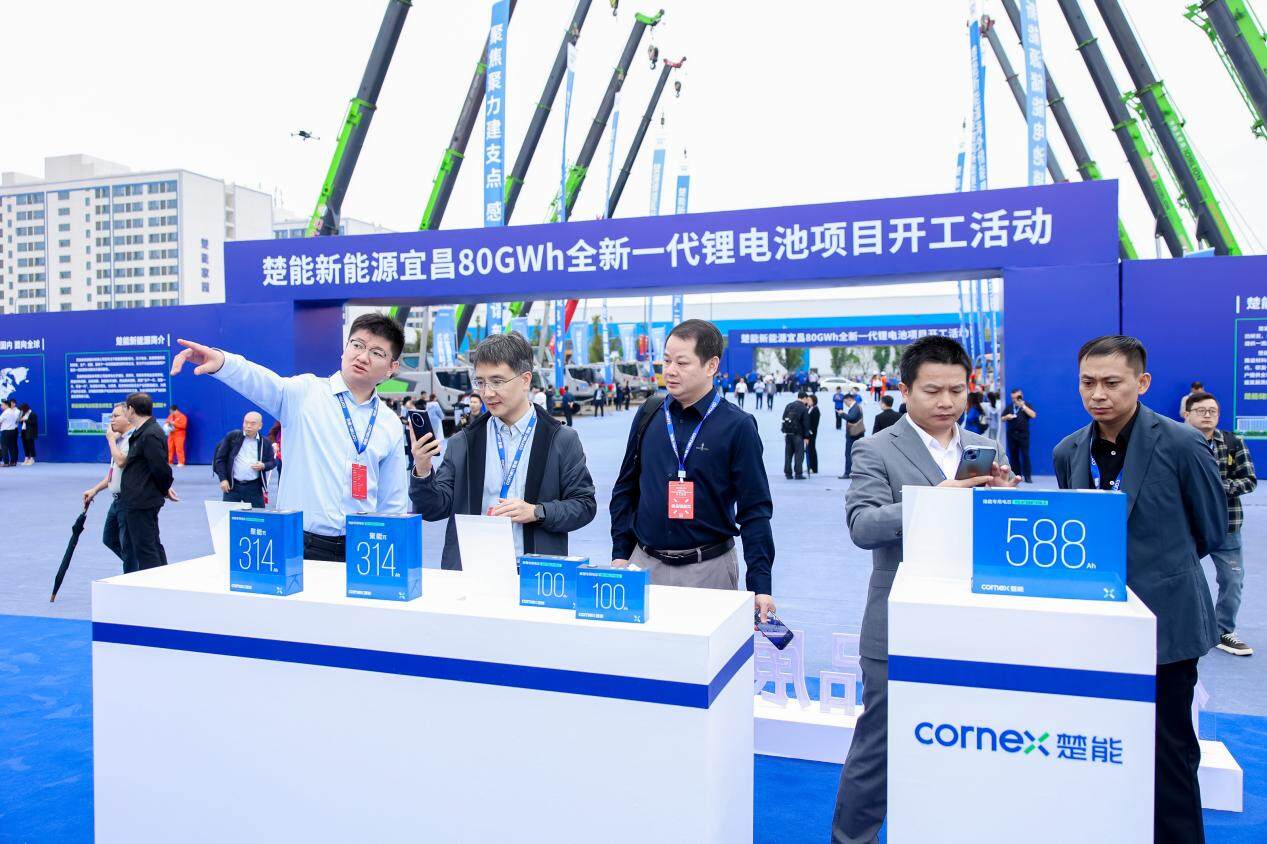

- 楚能新能源此次开工的二期项目规划年产能80GWh,总投资约150亿元,预计2025年底建成投产

9月26日,楚能新能源宜昌80GWh全新一代锂电池项目开工活动在宜昌举行。在推土机的轰鸣声中,这家成立仅四年却迅猛扩张的新能源电池企业,正以惊人的"楚能速度"改写行业竞争格局。

"这不仅是楚能千亿战略目标的重要布局,更是楚能以产业助力宜昌打造新能源产业高地的重要部分。"楚能新能源董事长代德明在开工仪式上表示。据悉,此次开工的二期项目规划年产能80GWh,总投资约150亿元,预计2025年底建成投产。加上一期已建成的65GWh产能,楚能宜昌基地总产能将突破145GWh,相当于2023年全球动力电池总需求的15%。

楚能新能源宜昌锂电池产业园二期项目,这座规划产能80GWh、投资额惊人的巨无霸,并不仅仅是一个产业的简单扩张,它更像一面棱镜,折射出中国新能源战争进入下半场后,区域经济、产业逻辑与金融资本正在发生的深刻裂变。

当仪式上的彩带飘落,一个更核心的问题浮出水面:在头部企业已筑起高墙的格局下,楚能为何逆势加码?宜昌这座传统化工与水电名城,将会与楚能产生怎样的“化学反应”。

楚能的“差异化生存法则”

当下,无法回避的宏观背景是,动力电池赛道已异常拥挤。行业数据显示,全国规划总产能远超市场需求预期,“产能过剩”成为悬在整个行业头上的达摩克利斯之剑。在此背景下,楚能宜昌80GWh全新一代锂电池项目是盲目跟风还是战略必然?

答案在于其背后的“黄金三角”战略与产品差异化定位。楚能的孝感、武汉、宜昌三大基地,并非简单的产能复制,而是形成了研发、测试、规模化生产的梯度分工。宜昌全新一代锂电池项目的核心任务,是凭借其区位与技术优势,专注于实现前沿技术的大规模、低成本制造。

市场产能过剩并非全面过剩,而是结构性产能过剩——高端、优质动力锂电池供不应求,而低端产品则供过于求。据彭博新能源财经预测,到2030年全球对动力电池的需求将超过3500GWh,对储能电池的需求将达到1200GWh,而目前优质产能仍存在巨大缺口。

楚能宜昌全新一代锂电池项目聚焦的正是这些细分赛道,这是其在红海中寻找蓝海的生存法则。此举也预示着,新能源产业的竞争正从“量”的扩张,转向对“技术路线”和“应用场景”的精准把握,楚能凭借规模化成本和地方政府支持,正在储能和动力电池领域构建新的护城河。

产业链与资本流的“地理重塑”

一个百GWh级别的电池项目,其影响力远超工厂围墙的范围之内。它像一块巨大的磁石,正在重塑区域的经济地理。

以往,电池材料企业大多聚集在沿海。如今,一批电解液、隔膜、结构件企业正加速在宜昌及周边落地。这不仅是为了降低物流成本,更是为了与主机厂进行更紧密的“协同研发与敏捷供应”。供应链的“地理集中”带来了“技术集群”效应,提升了整个区域的创新韧性。

宜昌拥有“三峡水电”这一得天独厚的优势。楚能庞大的储能电池产能,与三峡的清洁能源消纳需求形成了完美闭环。这意味着,一个“发-储-用”一体的内循环能源体系正在形成。此外,宜昌作为长江咽喉的港口地位,也为电池产品的低成本水运出口提供了便利,悄然改变着国内新能源产品的物流路径。

最深刻的变化发生在金融领域。银行对新能源项目的信贷支持,已从最初依赖政府信用背书的“基础设施贷款”模式,转向基于技术评估、订单质押和供应链金融的“资产信用贷款”模式。楚能宜昌项目的高速推进与稳健运营,为金融机构提供了可复制的风控模板。更值得关注的是,当地政府设立的产业引导基金,其目的不再是“撒胡椒面”,而是精准地用于扶持关键技术攻关和帮助链上企业进行智能化改造,这意味着资本正从“追逐风口”转向“培育沃土”。

结语

“楚能速度”令人惊叹,它证明了政府和企业在项目落地上的高效执行力。而当项目奠基的第一铲土落下时,比赛的哨声已经改变。速度的竞赛已接近尾声,深度的较量才刚刚开始。

这场较量的核心,不再是谁建厂更快,而是谁的生态更健康、谁的技术更领先、谁的商业模式更具可持续性。对于楚能,二期是其从产能竞争者跃升为技术引领者的关键一役。对于宜昌,这则是从传统工业城市迈向现代新能源产业名城的成人礼。

项目的开工,只是写下了序章,真正的精彩,在于如何将产能的“物理叠加”,转化为驱动城市与产业共同升级的“化学反应”。这瓶反应的试剂,名叫“创新”与“智慧”。

评论

赞

赞

收藏

收藏

评论

评论

搜索

搜索

写点什么吧~