- 光伏产业将从 “全球规模第一” 迈向 “技术标准第一”,储能产业将从 “配套环节” 成长为 “核心业态”

全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,非化石能源消费比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。这一系列目标不仅展现了中国应对气候变化的坚定决心,更勾勒出中国能源体系深度转型的宏伟蓝图。

中国在联合国气候变化峰会上提出的三大目标,构成了 “后碳达峰时代” 的转型蓝图,其深层逻辑体现在三重维度:

减排目标:从 “强度控制” 到 “总量调节” 的跨越

全经济范围温室气体净排放量比峰值下降 7%-10% 的表述,标志着我国减排考核“单位 GDP 碳排放强度” 转向 “绝对量管控”。这一转变背后是能源结构的根本性调整 ——2020 年风光装机 5.3 亿千瓦,2025 年已达 17 亿千瓦,若 2035 年实现 36 亿千瓦目标,意味着新能源发电占比将突破 40%,直接推动工业、交通等终端领域的电气化替代,进而降低油气对外依存度(当前原油依存度 70%、天然气 40%)。

能源结构:非化石能源的 “主体性” 确立 非化石能源消费占比 30% 以上的目标,是衔接 2030 年 “25%” 与 2060 年 80% 的关键阶梯。从数据看,“十四五” 期间非化石能源占比年均提升 1 个百分点,2024 年已达 19.8%,按此增速可超额完成中期目标。更重要的是,这一目标将倒逼电力系统从 “传统电源为主体” 转向 “新能源为主体”,风光发电的增量贡献将占比 80% 以上。

装机目标:产业能力与国家意志的双重印证 “36 亿千瓦风光装机” 相当于 2020 年的 6.8 倍,需未来十年年均新增 1.9 亿千瓦。这一规模看似激进,实则有坚实支撑:我国光伏产业链各环节全球占比超 75%,风电零部件产量占全球 70% 以上,且 2024 年已提前 6 年完成 2030 年 12 亿千瓦装机目标,产业配套能力与技术迭代速度足以支撑目标实现。

光伏产业:从“规模扩张” 到 “质量升级” 的路径转向

36 亿千瓦目标中,光伏预计将贡献 55%-60% 的装机量(约 20 亿千瓦),其发展方向将呈现三大结构性变化:

技术路线:高效电池与复合型电站成核心竞争力 当前市场主流的N 型 TOPCon 电池转换效率已达 25.4%,但要支撑大规模平价上网,效率需向 27% 突破。未来十年,钙钛矿 - 晶硅叠层电池将进入商业化阶段,其理论效率上限达 33%,可使度电成本再降 15%-20%。同时,“光伏 + 光热” 复合型电站将加速推广 —— 光热的储热特性可弥补光伏的间歇性,新疆、甘肃等基地项目已验证此类模式能将新能源消纳率提升至 95% 以上.

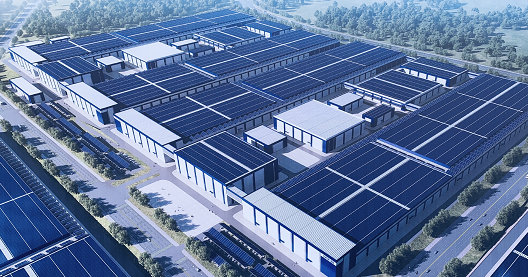

布局形态:“集中式基地 + 分布式渗透” 双轮驱动 在供给侧,以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型基地将承担60% 的新增装机,配套特高压通道解决跨省消纳问题;在消费侧,分布式光伏将向工业厂房、建筑幕墙深度渗透。数据显示,2024 年我国分布式光伏占比已达 42%,未来五年将突破 50%,尤其是 “光伏 + 储能 + 微电网” 的园区模式,可满足数据中心、高端制造等新兴负荷的绿电需求。

市场机会:设备升级与服务增值的双重蓝海 制造端:大尺寸硅片(210mm)、高效逆变器(转换效率 > 99.5%)等核心设备需求将保持 20% 以上年均增速,具备自主研发能力的企业将淘汰产能过剩的低端厂商。 运营端:光伏电站的智能化运维市场规模将超千亿元,AI 功率预测、无人机巡检等技术可使运维成本降低 30%,头部企业已开始布局 “电站全生命周期管理” 服务。 国际端:东南亚、非洲等新兴市场的光伏装机增速达35%,我国企业可依托 “技术 + 成本” 优势输出全产业链解决方案,规避欧美碳关税壁垒。

储能产业:从“政策依赖” 到 “市场驱动” 的价值释放

风光装机的波动性倒逼储能配套升级,2035 年新型储能装机需突破 3 亿千瓦,产业将迎来 “技术多元化、应用场景化、盈利清晰化” 的黄金十年:

技术路线:长时储能与构网型储能并行突破 当前锂离子电池储能占比97%,但 3-4小时的放电时长无法满足系统调峰需求。未来,“抽水蓄能 + 新型储能” 将形成互补:抽水蓄能作为基础调峰力量(2035 年预计装机 1 亿千瓦),承担日内、周级调节;压缩空气储能(放电时长 > 8 小时)、液流电池(循环寿命 > 1 万次)等长时技术将在基地项目中规模化应用。同时,构网型储能(具备惯量支撑、调频能力)成为刚需,可使新能源电站具备传统电源的稳定特性。

应用场景:从 “发电侧配套” 到 “全场景渗透” 发电侧:强制配储政策(通常要求10%-20% 容量、4 小时时长)将持续,2030 年前仅风光基地配套储能需求就达 1.2 亿千瓦。 电网侧:虚拟电厂(VPP)成为重要形态,通过聚合分布式储能、电动汽车充电桩等资源,参与电网调峰调频。2024 年我国 VPP 试点项目已超 50 个,市场规模突破 200 亿元。 用户侧:峰谷电价差扩大(部分地区达0.8 元 / 度)推动工商业用户自主配储,“储能 + 绿证” 组合可实现环境价值与经济价值双重变现,但需解决绿证价格偏低(当前 0.05-0.1 元 / 度)的机制问题。

市场机会:设备制造与机制创新的双重红利 核心部件:储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)的国产化率将从当前 85% 提升至 95%,具备宽电压范围、高响应速度的产品更具竞争力。 商业模式:独立储能电站可通过“容量租赁 + 辅助服务” 实现盈利,江苏、广东试点项目的投资回收期已缩短至 6-8 年。随着碳市场与电力市场协同,储能的环境价值将进一步显化。 安全领域:电池火灾预警、热管理系统等安全技术需求激增,2025 年相关市场规模将超 300 亿元,宁德时代、比亚迪等企业已推出 “全生命周期安全监测” 解决方案。

目标实现的关键支撑:技术、机制与生态的协同

光伏与储能的发展并非孤立存在,需依托三大体系建设:技术创新体系:重点突破电网柔性输电、新能源功率预测(AI 预测精度需达 98% 以上)等瓶颈,解决 36 亿千瓦风光并网后的 “双高”(高比例可再生能源、高电力电子设备)问题。

市场机制体系:推动绿电绿证交易与碳市场衔接,将绿证价格提升至 0.2-0.3 元 / 度,匹配其真实环境成本;建立储能辅助服务补偿机制,明确调频、备用等服务的定价标准。

生态保障体系:统筹用地用海资源,在沙漠、滩涂等区域预留风光基地空间;加强国际合作,规避光伏硅料、储能锂资源的供应链风险。

2035 年气候承诺不仅是减排责任的履行,更是中国能源产业升级的战略契机。光伏产业将从 “全球规模第一” 迈向 “技术标准第一”,储能产业将从 “配套环节” 成长为 “核心业态”。对于市场参与者而言,把握高效技术路线、深耕细分场景、拥抱机制创新,方能在这场万亿级能源革命中占据先机。正如水电水利规划设计总院李昇所言,这一目标 “展现了中国在能源可持续发展方面的远见与雄心”,而这份雄心终将转化为产业升级的磅礴动力。 (此文出自见道官网:www.seetao.com未经允许不得转载否则必究,转载请注明见道网+原文链接)见道网工程栏目编辑/边文君

评论

赞

赞

收藏

收藏

评论

评论

搜索

搜索

写点什么吧~