- 突破性进展!中国团队研发新型钙钛矿电池材料,效率突破34.2%,稳定性提升显著,为光伏产业注入新动能

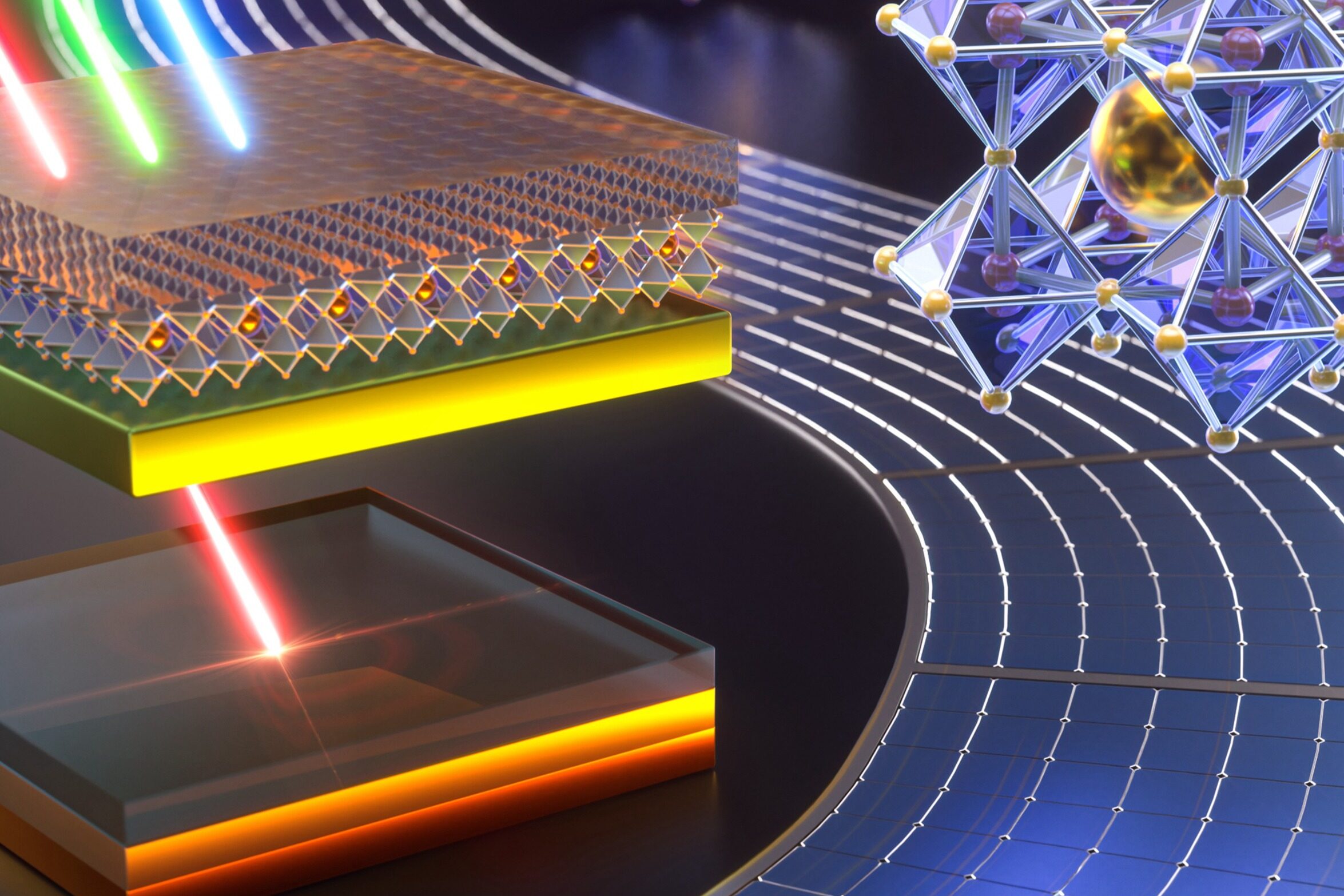

中国科研团队成功研发新型双自由基自组装分子材料,推动钙钛矿太阳能电池效率与稳定性实现双重突破,为清洁能源发展提供关键技术支撑。

新型材料攻克技术难题

吉林省长春市6月29日电(记者杨仑)中国科学院长春应用化学研究所秦川江、王利祥研究团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重大进展。团队创新性地开发出具有优异性能的双自由基自组装分子材料,成功解决了该领域长期存在的效率衰减和大面积加工难题。相关研究成果已发表于国际权威期刊《科学》。钙钛矿太阳能电池因其高达26%的理论转换效率、低成本及溶液加工优势,被视为光伏技术的重要发展方向。然而,传统空穴传输层存在制备成本高、热稳定性差等问题,严重制约了其产业化进程。研究团队负责人表示,现有材料的载流子传输能力不足和组装均匀性差,直接导致器件在实际工况下效率快速下降。

创新分子设计实现性能飞跃

研究团队采用给受体共轭设计策略,成功研制出开壳双自由基自组装分子。该材料在室温下展现出稳定的自由基特性,自旋浓度较传统材料提升近1000倍。通过引入特殊位阻基团,有效抑制了分子堆叠现象,实现了溶液加工过程中的高度均匀性。

为准确评估材料性能,团队率先运用扫描电化学池显微镜-薄层伏安技术,首次实现对单分子层载流子传输速率的定量分析。测试数据显示,新型材料的载流子传输速率是传统材料的2倍以上,在模拟工作条件下表现出卓越的稳定性。

性能指标全球领先

基于该材料的太阳能电池创造了多项世界纪录:小面积器件转换效率达26.3%,微组件效率达23.6%,钙钛矿-晶硅叠层电池效率突破34.2%。在持续运行1000小时后,器件性能衰减率低于1%,远超国际同类产品水平。该研究不仅为钙钛矿太阳能电池提供了革命性的材料解决方案,还建立了分子组装态性能的精准评价体系。专家指出,这项突破将加速中国在新型光伏技术领域的产业化进程,对全球清洁能源发展具有重要意义。(此文出自见道官网www.seetao.com未经允许不得转载否则必究,转载请注明见道网+原文链接)见道网核心技术栏目编辑/杨贝华

评论

赞

赞

收藏

收藏

评论

评论

搜索

搜索

写点什么吧~